���{�̋@�B�Y�Ƃ̃T�[�r�X���F���ۋ����͂̎��_����̌���

�ꋴ��w�C�m�x�[�V���������Z���^�[���o�ώY�ƌ�����

�����@��V

�P�D �͂��߂�

�@���{�̋@�B�Y�Ƃ́A���̂Â���ɂ����č��ۓI�Ȕ�r�D�ʂ�L���A���{�̃��[�J�[�͍��i���̐��i���r�I�ቿ�i�ŋ������邱�Ƃɂ���Ă��̃}�[�P�b�g�V�F�A���L���Ă����B�������A���̂Ƃ���؍����p���̓��A�W�A�����̃L���b�`�A�b�v�ɂ���āA���ɔ����̓��̏��@��֘A�ɂ����ē��{�̃��[�J�[�͌������ɒǂ�����Ă���B�܂��A�������ΊO�I�J�������i�߁A�O���n��Ƃ�ϋɓI�ɗU�v���邱�Ƃɂ����IT����ɂ������i�����ւ̒ǂ��グ�ɗ͂����Ă��邪�A���łɑ����̉Ɠd���i�̐��Y�ɂ��Đ��E�ł̃g�b�v�V�F�A���߂�悤�ɂȂ��Ă���B

�@���̂悤�ɐ��i���������ۓI�Ɍ������钆�ŁA���{�̋@�B���[�J�[�ɂ����āA�ڋq�T�[�r�X�̋�����i�ɕt�������V���ȃT�[�r�X�Ƃ�W�J���邱�Ƃɂ���āA�V���Ȏ��v���������������Ƃ��铮����������B�{���ɂ�����P�[�X�Ƃ��Ď��グ���Ă���������@���s���Ă�������V���x����O�H�d�H�ɂ�����K�X�^�[�r�X�̉��u���j�^�����O�V�X�e���́A�ڋq�T�[�r�X���܂߂����i�E�T�[�r�X�̍��t�����l���A���ʉ����ɂ��̂ł���B�܂��A���i���i�̉��������������ʐM�@�핪��ɂ����ẮA�����̊�Ƃ�IT�@��̓����ɔ����ڋq�̋Ɩ��V�X�e���̌��������T�|�[�g����\�t�g�E�F�A��R���T���e�B���O���̃\�����[�V�����r�W�l�X�ɗ͂����Ă���B

�@���̂悤�ȋ@�B�Y�Ƃ̃T�[�r�X���̓����͓��{�̋@�B�Y�Ƃ����ۋ����͂����߂����߂̐헪�ɂȂ肤��̂��낤���H����Ƃ����i�̐����E�̔������ł͗��v�����ቺ�������̊�Ƃɂ�����ꎞ���̂��ɂ����Ȃ����̂ł��낤���H���̖₢�����ɓI�m�ɉ����邽�߂ɂ́A���{�̋@�B�Y�Ƃ������͂������������͉��Ȃ̂��ɂ��Č@�艺���čl���Ă݂�K�v������B

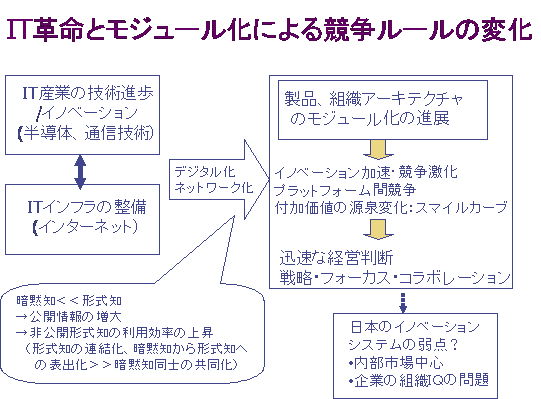

�@�{�e�ł�IT���̐i�W�ɂ���Đi��ł��鐶�Y�V�X�e���̃��W���[�����Ƃ������ۂɏœ_�Ăē��{�̋@�B�Y�ƂɌ����鋣���͂̒ቺ�A����ƑΏƓI�Ȋ؍��A��p�A���������A�W�A�����̑䓪�A����ɑR���邽�߂̋@�B���[�J�[�̃T�[�r�X���ƓW�J�ɓ����ɂ��Č��Ă������ƂƂ���B�܂��AIT�v���ƌ�������ʐM�Z�p�̋}���Ȑi�W�Ƌ@�B�Y�Ƃ̐��Y�V�X�e���ɗ^����e���ɂ��Č���B���̒��Łu���W���[�����v�Ƃ������ۂ��L�[���[�h�Ƃ��ĕ����яオ���Ă��邪�A���Y�V�X�e���̃��W���[�������i�ޒ��őΉ����x�����{��Ƃ̓����ɂ��āu�g�DIQ�v�Ƃ����T�O��p���Đ�����������B���̏�ŋ@�B���[�J�[���T�[�r�X���ƓW�J�ɂ���ċ����͂����߂����Ƃ͉\�Ȃ̂��ɂ��Ę_���邱�ƂƂ���B

�Q�D IT�v���Ɛ��Y�V�X�e���̃��W���[�����̐i�W

�@�����̏W�ω�H�ɂ�����}���ȋZ�p�i���Ɏx�����Đi�ރR���s���[�^�̏��^���E��������C���^�[�l�b�g���̒ʐM�C���t���̐����ɂ���āA��Ƃ̏�������i�݁A�o�ύ\�����ω����Ă��Ă���ƌ����Ă���B2000�N�㔼����č��𒆐S�Ƃ��ċN����IT�Y�Ƃ̋}���ȗ������݂ɂ���āA90�N��̕č��o�ς̗�����IT�o�u���������̂ł͂Ȃ����Ƃ�������������邪�A�i�C��ދǖʂɂ����Ă��č��o�ς̐��Y���͌����ɐ��ڂ��Ă��Ă���AIT�v���ɂ���Čo�ύ\���̕ϊv�������Ă���Ƃ����̂��č��ɂ������ʓI�Ȍ����ł���B�iBaily (2002)�j

�@����IT�v���Ƃ�IT�Y�Ƃɂ�����}���ȃC�m�x�[�V�����ɂ���Ďx�����Ă���B�Ⴆ�Δ����̏W�ω�H�̕���ɂ����Ă����[�A�̖@���������Ƃ���A�����̃������[��LSI�̏W�ϓx��18������2�{�Ƃ��������I�X�s�[�h�ŏ㏸���Ă���B�C���e����LSI�`�b�v�̃}�[�P�e�B���O�헪�͂��̃��[�A�̖@���ɏ]���č\�z����Ă���A2005�N�ɂ͌��݂�10�{�̃X�s�[�h������LSI��ʎY���邱�Ƃ����Ɍ��\���Ă���A�����̏W�ω�H�̋Z�p�v�V�͂܂��������̂��l������B

�܂��A�ʐM����ɂ����Ă��A�ʐM�Ԃ̃u���[�h�o���h�����}���ɐi��ł���A��e�ʂ̏���Z���Ԃő���M���邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B�X�ɁA�f�W�^���ʐM�̏��]���Z�p�ɂ��Ă��Z�p�v�V���i��ł���A�P�̌��t�@�C�o�[��p���đ�ʂ̃f�[�^�]�����\�Ƃ���TDM�iTime Division Multiplex:���������d�j�Z�p��WDM(Wavelength Division Multiplex�F�g���������d)�Z�p�����p������Ă���A�Z�p�]�_�ƃW���[�W�E�M���_�[�́A���t�@�C�o�[�̑ш�͔��N��2�{�ɂȂ�Ƃ����u�M���_�[�̖@���v����Ă���B���̂悤�ȏ��ʐM�l�b�g���[�N�̃u���[�h�o���h����f�W�^���ʐM�Z�p�̐i�W�́A�ʐM�T�[�r�X�Ƃɒ��������Y���̌���������炵�Ă���ƍl������B

�@���ʐM�Z�p�̐i�W�ƂƂ��ɁA�ŐV��IT�V�X�e�����}���Ɍo�ϑS�̂ɐZ�����A��X�̌o�ϊ�����IT�V�X�e���Ȃ��ɂ͐��藧���Ȃ��ƂȂ��Ă���BIT�v���̌o�ςɗ^����e���𗝉������ŏd�v�ȃ|�C���g�́A�r�W�l�X�A���i�A�Z�p���̗l�X�ȏ��̃f�W�^�������i�݁A���C���^�[�l�b�g�Ɍ�����悤�ȃl�b�g���[�N�C���t������������邱�Ƃɂ���ė��ʑ��x���}���ɏ㏸���邱�Ƃł���B��Ɠ����i���J����Ă��Ȃ����i�E�Z�p���A��ƓƎ��̌o�c��@�ɂ�����m�E�n�E���j�Ɣ�ׂăl�b�g��ŗ������m�̊O�����ʂ��L�тĂ���B�܂������ƊԂŋ��L����閧���̍������ɂ��Ă��A���l�b�g���[�N�Z�p�̌���ɂ���Ă��̗��ʌ����̏㏸���������B���̂悤�ȏ��̎��̕ω��ɂ���āA��ƌo�c�͂��O���������p���A�܂�����̊O���@�ւƊ�Ɠ������������邱�Ƃɂ����Win-Win�̊W���\�z����l�b�g���[�N�^�o�c����r�D�ʂ����悤�ɂȂ�B

�@���̂悤��IT���̐i�W�ƃl�b�g���[�N�^�o�c�̊W�������Ɍ���Ă���̂��@�B�Y�Ƃł���B�@�B�Y�Ƃ́A�����̕��i��g�ݍ��킹�čŏI���i�Ƃ��鐻���H���������Ă��邱�Ƃ���A�����̍H������C�ʊтłP�̊�Ƃōs���̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̍H���ɓ�����Ƃ��g���킳���ăT�v���C�`�F�[����g�ރA���o���h�����O���ۂ��N���Ă���B���̒��ł�PC�̂悤�ɐ��i���\������CPU�A�������[�A�n�[�h�f�B�X�N�ACD�h���C�u���̊e���i�̃C���^�[�t�F�[�X���K�i������Ă�����̂́u���W���[���^�A�[�L�e�N�`���[�v�ƌĂ�A���W���[�����ɃC�m�x�[�V�����̋������s���邱�Ƃ��琻�i�S�̂̋Z�p�v�V���}���ȃX�s�[�h�Ői�ށB���G�ȃV�X�e�������W���[��������邱�Ƃɂ���āA�e���W���[���̊J���҂��A���̃��W���[���Ƃ̒����ɂ킸��킳��邱�ƂȂ��A�����W���[�����̊J�������s�I�ɍs���邩��ł���B(Baldwin and Clark (2000)) PC�̂悤�ɕ��i�Ԃ̃C���^�[�t�F�[�X���I�[�v���ɂȂ��Ă���I�[�v�����W���[���\���������̂́A���i���ɈقȂ��Ђ��Q�����J���������J��L�����Ă���B���̂悤�Ȑ��i����ɂ����ẮA�S�̂����g�ݗ��Ă邱�Ƃ̕t�����l�͒Ⴂ�̂ŁA���{��Ƃ����ӂƂ��Ă������i����̐��������I�ȃ��f���ł͍��ۋ����ɗ����䂩�Ȃ��Ȃ��Ă���B�i�����E����(2002)�j

�@���l�̐��Y�V�X�e���̃��W���[�����Ɛ����I�����V�X�e���̕���͑����̐��i�ɂ����Ă݂���B�Ⴆ�A���{�̔����̃��[�J�[�͂c�q�`�l�ɂ����Ă��Ĉ��|�I�ȍ��ۋ����͂�L���Ă������A���͊��S�Ɋ؍���Ƃɒǂ��z���ꂽ�B�]���A�c�q�`�l�̐����Z�p�́A�����̃��[�J�[�T�C�h���L���Ă���A�X�̃��[�J�[�������鑕�u���[�J�[���A��������u�Ƃ��č�荞�ނƂ����X�^�C���ł������B���ꂪ�A���X�ɂ��̋Z�p�����u�ɑ̉������悤�ɂȂ�i�����̃��[�J�[�Ɣ����̑��u���[�J�[�̃A���o���h�����O���i�ނ��Ƃɂ��j�A���{�̔����̃��[�J�[�̋Z�p�ɂ���r�D�ʂ��Ȃ��Ȃ����B�����̏W�ω�H�̒��ł��J�X�^���I�ȐF�ʂ̋����V�X�e���k�r�h�̕���ɂ����Ă��A�v�̓��������t�@�u���X��ƂƐ����ɓ��������t�@���h���[�Ƃ����`�Ő��Y�V�X�e���̐����I�������i��ł���B���̂悤�ȃJ�X�^�����̍�������ɂ����ẮA���Y�H���Ԃ̎��s���������I�ɋ��L���邱�Ƃ����ɏd�v�ɂȂ邪�A�ŐV�̃l�b�g���[�N�V�X�e���ɂ���Ă��ꂪ�\�ɂȂ��Ă���B���̂悤�Ȑ��Y�V�X�e���̃��W���[�������i�ޏ��ʐM����ŁA���{��Ƃ͎��Ƒg�D��Y�`�Ԃ̌����������̏��ɂ����Ƃ���ł���B

�R�D �g�D�h�p���猩�����{��Ƃ̋��݂Ǝ��

�@IT�v���̐i�W�ƃI�[�v���l�b�g���[�N�o�c�̕������A���ɂ��̓������������ʐM����ɂ�������{��Ƃ̑Ή��̒x��ɂ��ďq�ׂĂ����Ƃ���ł��邪�A�����ł́u�g�DIQ�v�Ƃ����R���Z�v�g��p���ē��{��Ƃ̋��݂Ǝ�݂ɂ��Ă��ڂ����q�ׂ邱�ƂƂ���B

�@�g�DIQ�Ƃ́A�l�̏��F���\�͂����\�͂Ɋւ���h�p�e�X�g�̃A�i���W�[�ŁA��ƂƂ��Ă̊O�����Ɋւ��銴�x�������������A�ӎv����@�\���𑍍��I�Ɏw�W���������̂ł���BStanford��w�̃����f���\���������ɂ���ĊJ������A�V���R���o���[�ɂ������Ƃɑ���A���P�[�g�������ʂ�p���āA��ƃp�t�H�[�}���X�Ƃ̊W���ɂ��ĕ��͂��s���Ă���B�i�����f���\���E�W�[�O���[(2000)�j���{�ɂ����ẮA�o�ώY�ƌ��������ۋ����͌�����ɂ����āA���������[��p�������ʐM�Y�Ƃ𒆐S�Ƃ����Ƃɑ��钲�����s���A�V���R���o���[��ƂƂ̔�r�������s���Ă���B�i�o�ώY�ƌ�����(2001)�A���(2001)�j

�@��Ɩ��̑g�D�h�p�͏ڍׂȃA���P�[�g�����ɂ���ĎZ�o����邪�A��ȍ\���v�f�͈ȉ��̂T���ڂɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���B

�@�O�����F���F�ڋq�Ƃ̐ڐG�p�x�A������Ƃ�Z�p���̓���

�A�����m�����ʁF������Ƃ�s����̗��ʁA���f�I�`�[���̓���

�B�ӎv����A�[�L�e�N�`���[�F�����Ϗ�(�t���b�g�g�D�j�A���̎Г�����

�C�g�D�̃t�H�[�J�X�F�J���v���Z�X�A�Ɩ��ڕW�A�]����̖��m��

�D�ڕW�����ꂽ�m���n���m���n���I������A�C�f�B�A�̎���

�@���ꂼ��̍��ڂɂ��āA�Ǝ�ʂɃV���R���o���[��ƂƔ�r���ē��{��Ƃ̂h�p�l���܂Ƃ߂����̂Ƃ��Ă͕\�P�ł���B

(�\�P)

�@������������A���{��Ƃ̓V���R���o���[��ƂƔ�r���āA�����h�p�l�������Ă��鍀�ڂ��������A��ϓI�A���P�[�g�����Ɋ�Â����W�v�l�ł��邱�Ƃ���A�f�[�^�̉��߂ɂ͒��ӂ�v����B��̓I�ɂ́A�V���R���o���[��Ƃ̃A���P�[�g�҂��A�S�̓I�ɓ��{�̉҂Ɣ�ׂĔߊϓI�ȉ��s�����ꍇ�A�V���R���o���[��Ƃ̂h�p�l�͑S�̓I�ɒႢ���̂ƂȂ�B�]���āA���Ă̔�r���Βl�ōs���̂ł͂Ȃ��A�č���Ƃ��x�[�X�Ƃ������ɓ��{��Ƃ��ǂ̂悤�ȍ��ڂŋ����A�܂��t�Ɏア�̂͂Ƃ����悤�ɁA���ڊԂ̑��ΓI�Ȃh�p�l�̌X�������邱�Ƃ��K���ł���B

�@���߂ĕ\�P������ƁA�ǂ̋Ǝ�ɂ����Ă��u�ڕW�m���n���v�̃X�R�A���ł������A�t�Ɂu�����m�����ʁv���ł��Ⴍ�Ȃ��Ă���B���̌��ʂɂ��ė�����[�߂邽�߂ɂ́A�o�ώY�ƌ�����(2001)�ł��s���Ă���悤�ɖ쒆�E�|���ɂ��SECI���f����p���邱�Ƃ��L�v�ł���BSECI���f���Ƃ́A��Ƃɂ�����m�����u�Öْm�v�Ɓu�`���m�v�ɕ��ނ��A����炪�������iSocialization�F�Öْm����Öْm��n���j�A�\�o���iExternalization�F�Öْm����`���m��n���j�A�A�����iCombination�F�`���m����`���m��n���j�A���ʉ��iInternalization�F�`���m����Öْm��n���j�Ƃ����S�̃v���Z�X���o�Ȃ���m���n�����i�ނƂ������̂ł���B�i�쒆�E�|��(1996)�j�u�ڕW�m���n���v�̃v���Z�X�́A�]�ƈ��l�ɑ��݂���u�Öْm�v����̓I�ȃR���Z�v�g��V���i�Ƃ������A�E�g�v�b�g�Ɂu�`���m�v������v���Z�X�ł���A���{��Ƃ͔�r�I���̂悤�ȁu�\�o���v�ɋ����Ƃ������Ƃ��ł���B����ŁA�u�����m�����ʁv�́A��Ɠ��́u�Öْm�v��u�`���m�v���A��Ɠ����ŗ��ʂ�����A���Ȃ킿���̈Öْm�Ƃ́u�������v��`���m�Ƃ́u�A�����v���邱�Ƃł���B�u�����m�����ʁv�ɂ�����ʍ��ڂ����ڍׂɌ���ƁA������Ƃ�s����̓����i�d�l�̎Г����L���́u�`���m�v�ɂ����鍀�ڂɂ����āAIQ�l���Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A���{��Ƃ͓��Ɂu�A�����v�Ɏア�Ƃ������Ƃ��ł���B

�@�O�߂ŏq�ׂ��悤�ɁAIT���̐i�W�ɂ���āA�ЊO�̏���L���Ɋ��p���A�܂��O���g�D�Ƃ̃R���{���[�V�����Ƀt�H�[�J�X�����I�[�v���Ńl�b�g���[�N�^�̌o�c�X�^�C������r�D�ʂ����悤�ɂȂ��Ă��Ă��邪�A����́u�`���m�v��ϋɓI�Ɋ��p���郂�f���ł���B�g�DIQ�̌��ʂ�����悤�ɁA���{��Ƃ͎Г��́u�Öْm�v�̊��p�ɂ͗D��Ă��邪�A�Г��O�́u�`���m�v�̊��p���L���ɍs���Ă��Ȃ��B�g�DIQ�̌ʍ��ڂŌ��Ă��A���{��Ƃ́u�O���g�D�Ƃ̐��i�J���}�l�W�����g�v��u�헪�I�J���p�[�g�i�[�Ƃ̑I��v�Ȃǂ̍��ڂ�IQ�l�����ɒႭ�Ȃ��Ă���B���ɋZ�p�i���������A�r�W�l�X����������}���ɕω�������ʐM����ɂ����ẮA�Г��̐l�ނ���Ȃǂ̃��\�[�X�����ɗ���̂ł͂Ȃ��A�O�����ɑ���A���e�i�̊��x���s�����A���ƃh���C���ɂ����鎩�Ђ̃|�W�V���j���O�m�ɍs���Ȃ���A�v�������O���@�ւƂ̘A�g��i�߂Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ�B���Г��́u�Öْm�v�����p���đn�ӍH�v���Â炷���Ƃɂ���ċ����D�ʂ�z���Ă�������ɂ����ėL���ɋ@�\���Ă������{��Ƃ́u���O��`�v�́AIT�v���ɂ����̕ω��ɑΉ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B

�@

�S�D �@�B�Y�Ƃ̃T�[�r�X���̃C���v���P�[�V����

�@����܂ł̏q�ׂĂ���IT�v���ɂ����ʐM�Y�Ƃ𒆐S�Ƃ��鐻�i�A�[�L�e�N�`���[��Y�V�X�e���̃��W���[�����̗���A����ɑΉ��������Ƒg�D�⎖�ƃh���C���̃t�H�[�J�X�ɒx����Ƃ��Ă�����{��Ƃ̖��_�ɂ��Ė͎��}�I�ɂ܂Ƃ߂����̂��}�P�ł���B

(�}�P)

���i�A�[�L�e�N�`���[�ɂ����ă��W���[�������i�ނ��Ƃɂ���āA���W���[�����ɐ��i�J���������s���邱�Ƃ���C�m�x�[�V�����̃X�s�[�h������������������������B�܂��o�c�헪�I�ɂ̓��W���[���\��������v���b�g�t�H�[�������邱�Ƃ��d�v�ɂȂ邱�Ƃ���v���b�g�t�H�[���Ԃ̋������s����悤�ɂȂ�BPC�̃v���b�g�t�H�[����CPU�̃A�[�L�e�N�`���[������Intel��OS������Microsoft���f�t�@�N�g�X�^���_�[�h�������Ă���Ƃ����Ă������A�I�[�v���\�[�X�헪�ɂ����OS�����ŃV�F�A�̐L���Ă���LINUX�̖��i�̓v���b�g�t�H�[���ԋ����ɂȂ�����̂Ƃ�����B

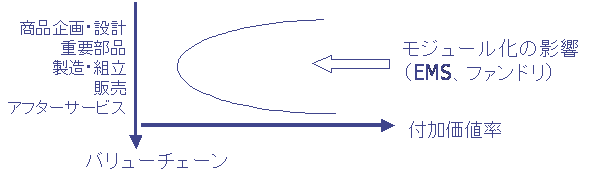

�@���i�A�[�L�e�N�`���[�̃��W���[�����ɂƂ��Ȃ����i�J���̋������[���̕ω��́A���i��悩��ڋq�T�[�r�X�܂ł̃o�����[�`�F�[���ɂ�����t�����l���◘�v���̕��z�Ȑ��ɉe����^����B���Ȃ킿�A���i����d�v���i�i�L�[�R���|�[�l���c�j�̐������̏㗬������J�X�^�}�[�T�[�r�X���̉��������Ɣ�r���āA���i�̐����A�g���Ƃ��������������̕t�����l���͑傫���ቺ���邱�ƂƂȂ�B���W���[�����̃C���^�[�t�F�[�X���I�[�v���������ƃ��W���[���̑g�ݍ��킹�ɂ͍��x�ȋZ�p���K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ邩��ł���B����ŁA���i�̐v�E����L�[�R���|�[�l���c�A�܂����������̌ڋq�T�[�r�X�̓��W���[�����̉e�����ɂ����B�����͎��I�ɕ\�����̂��̂��A�G�C�T�[�̑n�Ǝ҂ł���X�^���E�V�[�ɂ���čl�Ă��ꂽ�X�}�C���J�[�u�ƌĂ����̂ł���B(�}�Q�Q��)

(�}�Q)

�@���{�̋@�B�Y�Ƃ̃T�[�r�X���́A���i�s��ɂ����鋣�����������钆�A�X�}�C���J�[�u�ɏ]���ĕt�����l���̍����A�o�����[�`�F�[���̉��������Ɍo�c�������V�t�g�����铮���Ƃ��ė������邱�Ƃ��ł���B�������A�������@���s���Ă�������V���x����O�H�d�H�ɂ�����K�X�^�[�r�X�̉��u���j�^�����O�V�X�e���ɂ݂�悤�ȃ��f���ɂ͂Q�̌��E������B�P�́A�O��Ƃ��ċ����͂̂��鐻�i��L���Ă��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�A�T�[�r�X�͂����܂ŕt���I�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��Ƃ����_�ł���B�܂�A���i�ɋ����͂�����A���łɑ������̌ڋq������Ă���ɂ����Ċ����̌ڋq�����А��i�ɏ�芷���邱�Ƃ�h�����b�N�C�����ʂ͎������邪�A�����܂Ŗh�q�I�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��B�܂��T�[�r�X�����А��i����藣����(���W���[��������)�P�Ɛ��i�Ƃ��Ĕ��荞�ނƂ����헪�����肤�邪�A����̓p�b�P�[�W�����ꂽ�T�[�r�X�s��ɂ����ĐV���ȋ����������炵�A�V���ȃ��W���[���ԋ����A���v���̒ቺ�Ƃ����X�p�C�����ފ댯��������B

�@�����P�̌��E�́A�ڋq�T�[�r�X��J�X�^�}�C�[�[�V�����͍��t�����l���ł���̂Ɠ����ɍ��R�X�g�ł���_�ł���B�Ⴆ�AIT��Ƃɂ�����\�����[�V�����r�W�l�X�ɂ����āAIT���[�U�[��Ƃ̋Ɩ��v�V���x�����邽�߂ɂ̓��[�U�[���ɃJ�X�^�}�C�Y�������\�����[�V��������邱�Ƃ��ڋq�ɂƂ��Ă͗��z�ł��邪�A�x���_�[�ɂƂ��Ă̓X�P�[�������b�g������ł������R�X�g�\���ƂȂ�B���̓_��ERP�\�t�g�̎�͊�Ƃł���SAP�����u�ڋq���猩��ƃJ�X�^�}�C�Y�A�����T�C�h���猩��ƕW���d�l�v�Ƃ����헪�͊ܒ~���[���B�ڋq�̃j�[�Y�ɂ͂Ȃ�ׂ��Ή����Ă������A��������̌ڋq�����ւ̑Ή��Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���i�̃I�v�V�����@�\�Ƃ��Ēlj����Ă������Ƃɂ���ď�ɐ��i�̉��ǂ��s���A���Ђɂ���Ă���薣�͓I�ȏ��i�ɂ��Ă����B���̕��j��90�N�㓖������10�N�ȏ㑱���Ă���A����܂Œ~�ς��ꂽ�m�E�n�E�ɂ���đ��Ђ��t���Ȃ����i�����͂�z���Ă���B�܂��AIBM�̓n�[�h���[�J�[����\�����[�V�����r�W�l�X��Ƃւ̕ϊ��𐋂�����Ƃ��ėL���ł��邪�A���Ђ̃\�t�g�T�[�r�X����͔����ȏ�̔�����҂��ƂƂ��ɁA20���ȏ�Ƃ������������v�����������Ă���B���̔w�i�ɂ́A���Ђɂ�����\�t�g�E�F�A�J����@�Ɋւ���}�j���A�����iADSG: Application Development Standard Guide�j�ƒm�I���Y�f�[�^�x�[�X�V�X�e���iICM: Intellectual Capital Management�j�̊��p��O�ꂪ�Ȃ���Ă���B

SAP��IBM�̃P�[�X�ɋ��ʂ��Ă���_�́A�\�����[�V�����Ɋւ���ڋq�Ƃ̑Θb��Г��̃V�X�e���J���҂̌o����ʂ��ē���ꂽ�u�Öْm�v���}�j���A����V�X�e����Ɂu�`���m���v���A������X�Ɋ����̒m��DB�Ƃ����u�`���m�v�Ɍ������Ă����Ƃ�����Ƃ����ʓI�ɍs���Ă���Ƃ����_�ł���B�Ȃ��A�x�m�ʂɂ����Ă��\�����[�V�����r�W�l�X�̃A�E�g�v�b�g��̌n�I��DB��������g�݂��s���Ă��邪�A�܂�IBM�̂悤�ɗL���Ɋ��p����Ă��Ȃ��B�f�[�^�x�[�X�ɓo�^����Ă���X�g�b�N�̗ʂ����|�I�ɈႤ�̂�DB���g���ă\�t�g�J�����s�����Ƃ��O�ꂳ��Ă��Ȃ�����ł���B�i�T�ԃ_�C�������h�A2001/11/17�j�O�߂ŏq�ׂ��悤�Ɂu�`���m�v����舵�����Ƃ����Ƃ��Ă�����{��Ƃ̎�_�����ꂽ���ʂł���ƍl������B

�u�`���m�v���m�̘A���������Ƃ��Ă�����{��Ƃ͂��̈���Łu�Öْm�v����舵�����Ƃ͓��ӂƂ��Ă���B�ڋq�j�[�Y�Ƃ����u�Öْm�v���E���グ�A��������[�J�[�̑n�ӍH�v�ɂ���ĐV���i�����Ă����\�͂́A���{�̉Ɠd���i���[�J�[�����Ă������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�@�B�Y�Ƃ̃T�[�r�X�����@�B�Y�Ƃ̋����͂ɂȂ��Ă������߂̃|�C���g�����̈Öْm�������Ɍ����I�Ɍ`���m�ɂȂ��Ă������ɂ������Ă���Ƃ�����B���̂悤�Ȋϓ_����̓R���e���c�Y�Ƃ�R���Z�v�g���d�����Đ��i��헪���Ƃ��Ă���\�j�[�̓��������ڂɒl����BIT�v���̐i�W�ɂ���āu�`���m�v���d�������I�[�v���l�b�g���[�N�^�̌o�c�V�X�e������r�D�ʂ����悤�ɂȂ��Ă��Ă��邪�A�\�j�[�̓O���[�o���ȃA���C�A���X�헪���ϋɓI�ɍs���Ă���A�u�Öْm�v�Ɓu�`���m�v�̗��҂����܂�������Čo�c���s���Ă��郂�f���Ƃ����邩������Ȃ��B�܂��A�ڋq�̃j�[�Y���Ȃ�ׂ�������āA������I�v�V�����Ƃ��ăX�^���_�[�h�����Ă����Ƃ���SAP�̃A�v���[�`���Q�l�ɂȂ�B���[���b�p�Ƃ������l�ȍ��̏W���̂���Ȃ�n��Ő��܂ꂽ��Ƃł��邱�Ƃ���A�č���ƂɌ�������I�ȃV�X�e���I��@���d������X�^�C���Ƃ͈�����悵�Ă���Ƃ��낪�����[���B���{�̋@�B���[�J�[�̃T�[�r�X���͂܂������̊�ƂŌڋq�T�[�r�X�Ƃ����t�уT�[�r�X�I�Ȉʒu�t���̈���o�Ȃ����A�@�B�Y�Ƃ̋����͋����Ƃ������ϓ_����́A�����̃x�X�g�v���N�e�B�X��Ƃ��Q�l�ɂ��Ȃ��玩�Ђ̋��݂������헪���\�z���A���ƓW�J��}���Ă������Ƃ��]�܂��B

�Q�l����

Baily (2002), The New Economy: Post Modern or Second Wind, Journal of Economic Perspectives, vol. 16, No. 2, pp. 3-22

Baldwin and Clark (2000), Design Rules, The Power of Modularity, MIT Press Cambridge MA USA

�E�����Ғ��i2001�j�A���W���[�����@�V�����Y�ƃA�[�L�e�N�`���[�̖{���A���m�o�ϐV���

�����E����(2002)�A���{�o�ρ@�����͂̍\���F�X�s�[�h����ɒ��ރ��W���[�����헪�A���{�o�ϐV����

�o�ώY�ƌ�����(2001)�A�����P�Q�N�x�䂪���Y�Ƃ̍��ۋ����͂Ɋւ��钲���������A�o�ώY�ƌ������A����13�N3��

���(2001)�A�g�DIQ�헪�A�쑺�����L��

�T�ԃ_�C�������h�A2001/11/17���App.34-35�A�u�P�[�X�X�^�f�B�@���{IBM�@vs�x�m�ʁv

�쒆�E�|��(1996)�A�m���n����Ɓi����FThe Knowledge Creating Company�A�~�{��j�A���m�o�ϐV���

�����f���\���E�W�[�O���[(2000)�A�X�}�[�g�E�J���p�j�[�\e�r�W�l�X����̔e�҂̏����i�Z���j�A�_�C�������h��

�\�P�F���{��Ƃ̑g�D�h�p�i�V���R���o���[��Ɓ��O�j

�}�P

�}�P

�}�Q�@�X�}�C���J�[�u�̖͎��}